Del prof. Marco Giovagnoli, docente dell’Università di Camerino

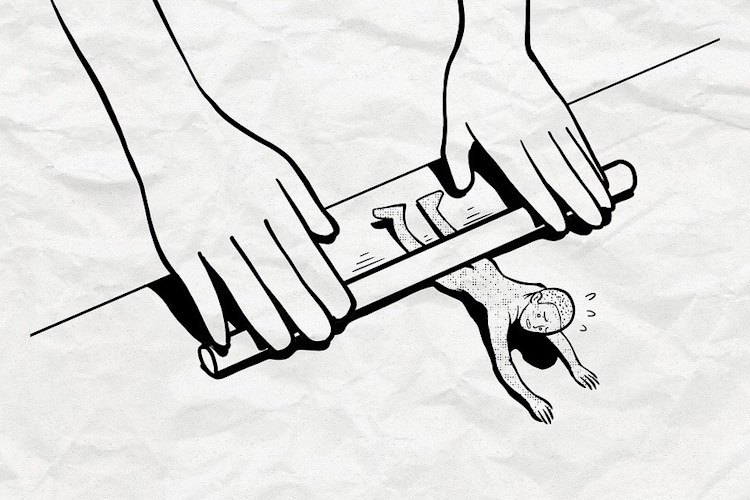

La morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta in circostanze di indicibile crudeltà e indifferenza, impone una riflessione profonda sul sistema che genera simili tragedie. Nonostante l’indignazione e il clamore suscitati da questo evento, l’Italia sembra intrappolata in un ciclo di amnesia e rimozione, come se ogni volta si riavvolgesse un nastro e si partisse da zero.

Le denunce inascoltate

La verità è che sapevamo già tutto. Alessandro Leogrande, nel suo libro “Uomini e caporali: viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud”, pubblicato nel 2008, aveva già svelato lo sfruttamento, la violenza e l’umanità dolente dei braccianti dell’est Europa nella Capitanata, la zona di produzione del pomodoro pugliese. Dall’altra parte, aveva descritto l’umanità abbrutita degli sfruttatori e dei distruttori del paesaggio. Quel libro, drammatico e potente, ha dato il via al lentissimo percorso che ha portato all’incorporazione del reato di caporalato nella legislazione italiana.

Anche Marco Omizzolo, sociologo, ha dedicato un altro testo fondamentale, “Sotto padrone”, allo stesso territorio in cui si è consumata la tragedia di Satnam Singh. Dopo una ricerca partecipata che l’ha portato a dover essere tutelato dalle forze dell’ordine, Omizzolo ha messo nero su bianco tutto quello che succedeva sui campi dell’Agro Pontino, dove i padroni ostentavano ricchezza e il flusso di denaro era enorme, gran parte derivante proprio dallo sfruttamento dei braccianti. Quel libro descrive dettagliatamente le condizioni di lavoro disumane, le paghe misere, gli orari massacranti e la mancanza di sicurezza.

Nonostante queste denunce, poco è cambiato. Omizzolo ha organizzato quello che è stato il primo sciopero dei braccianti dell’Agro Pontino nel 2016, poco prima dell’approvazione della legge 199 sul caporalato. Eppure, lo stupore quasi fanciullesco dell’opinione pubblica di fronte a questi accadimenti è quanto meno curioso.

L’ipocrisia del sovranismo alimentare

Nel frattempo, si è innestato un ulteriore aspetto: l’epoca della sovranità alimentare che ha fatto del Made in Italy una stella polare. L’Italia vanta una produzione agricola di eccellenza, fatta di tradizioni, saperi, lavoro e artigianato di grande spessore, alla luce del sole e della legalità. Tuttavia, l’idea di Made in Italy si è pericolosamente trasformata in un concetto di sovranismo alimentare, un’ideologia che rischia di diventare giustificatrice dello sfruttamento.

La retorica del Made in Italy, che promuove i prodotti italiani come intrinsecamente più salutari, buoni, sicuri e rispettosi degli standard lavorativi rispetto a quelli di altri paesi, è diventata tossica. Questa retorica ignora la realtà dei campi, dove una parte del Made in Italy si fonda sul lavoro di persone che spesso gli entusiasti fautori del sovranismo alimentare non vorrebbero nemmeno sul suolo italiano, cioè i migranti, i soggetti – in particolare quelli irregolari – più facili da sfruttare e ricattare.

Le condizioni di lavoro nei campi, in particolare per i migranti, sono spesso disumane: paghe misere, orari massacranti, mancanza di sicurezza, morti nelle baraccopoli. Gli incendi a Mezzanone, nella Capitanata, a Rosarno, Castelvolturno, nell’Agro Pontino e in altre zone d’Italia, sono solo alcuni esempi delle tragedie che si consumano nel silenzio o in indignazioni di breve durata.

Il ruolo delle agromafie

Non possiamo ignorare il problema del controllo da parte delle cosche mafiose sui grandi centri di stoccaggio agro-alimentare, sia al sud che al nord. Le agromafie hanno messo le mani su molti prodotti di eccellenza del Made in Italy, controllandone stoccaggio e distribuzione.

La morte di Satnam Singh è un monito che non possiamo ignorare. Dobbiamo smetterla di nasconderci dietro l’ipocrisia di un Made in Italy ‘geneticamente migliore’ e affrontare il problema dello sfruttamento nel settore agricolo. Se vogliamo proteggere questo settore vitale per il nostro Paese, dobbiamo abbandonare la retorica vuota e affrontare la realtà dello sfruttamento, dell’illegalità e della violenza, e questo proprio nell’interesse delle nostre produzioni. Solo così potremo costruire un sistema veramente “buono, pulito e giusto”, secondo la bella suggestione del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.